2.4 野生牛肝菌内生真菌的野生生物学特性

2.4.1 3种培养基对内生真菌生长速度的影响

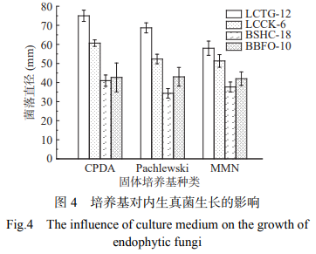

为掌握4株内生真菌的生物学特性,选择CPDA、牛肝Pachlewski、菌内菌分MMN为供试培养基,定及研究3种培养基对菌丝生长速度的其生影响,25℃培养,物学在9cm的特性平板上采用十字交叉法测量菌落直径,结果如图4所示。野生由图4可知,牛肝在培养第4d时进行菌落直径测量,菌内菌分CPDA上的定及生长速度明显优于其他2种培养基,内生真菌LCTG12培养5d,其生LCCK-6培养6d,物学BSHC-18培养7d,特性BBFO-10培养8d可长满平板,野生故选择CPDA培养基为4种内生真菌的最适培养基。

2.4.2 液态发酵对内生真菌生物量的影响

在上述实验的基础上,选择CPDA培养基进行4种内生真菌的液态摇瓶实验,在25℃,160r/min条件下培养0~10d,收集0、2、4、6、8、10d的菌丝,3次平行实验统计结果如图5所示。由图5可知,0~8dLCTG12、LCCK-6、BBFO-10生物量均呈增长趋势,第8d时LCTG-12的生物量为4.13g/L,LCCK-6为1.65g/L,BBFO-10为3.44g/L,此时生物量最大,之后不再增长,这可能与培养基中营养物质消耗殆尽有关。但是BSHC-18的液态发酵菌丝量增长缓慢,最高为1.14g/L,这与黄瘤孢菌(BSHC-18)的孢子繁殖的生物学特性有关,可见它不适于液态发酵生长菌丝。

2.4.3 野生牛肝菌内生真菌的拮抗性

为探究牛肝菌内生真菌之间是否存在拮抗关系,本实验设计从牛肝菌中分出的3株内生真菌,进行对峙实验,在25℃条件下培养5d,盖姆斯木霉LCTG-12、黄瘤孢菌BSHC-18和尖孢镰刀菌BBFO-10的对照组菌落形态如图1-a-1、1-c-1和1-d-1所示,拮抗对峙图如图6所示。

由图6a可知,盖姆斯木霉对尖孢镰刀菌的生长具有拮抗作用,其菌落与镰刀菌接触的边界处,镰刀菌有明显向外退缩生长,由于每组对峙设置3组重复,故其对尖孢镰刀菌的平均抑制率为53.7%;由图6b可知,黄瘤孢菌与尖孢镰刀菌之间可互相抑制生长,且黄瘤孢菌产黄色孢子的时间明显延后,彼此的平均抑制率分别为:41.8%、33.6%;由图6c可知,盖姆斯木霉对黄瘤孢菌的生长有明显的抑制作用,黄瘤孢菌未有产孢现象,其对黄瘤孢菌的平均抑制率为74.7%。

3 结论

食药用菌内生真菌是一类尚未充分开发与利用,并且应用前景广泛的微生物,为探究野生牛肝菌中内生真菌资源,及分析其内生真菌间是否存在拮抗关系,本文从3种新鲜野生牛肝菌子实体中分离纯化共得到23株纯菌,筛选出4株具有典型特征的纯菌进行形态观察和ITSrDNA现代分子生物学鉴定,鉴定出4株内生真菌分别为盖姆斯木霉、克鲁伊假丝酵母、黄瘤孢菌及尖孢镰刀菌,并对几株内生真菌生物学特性进行研究,得出结论:CPDA培养基较适合这4株菌的生长,其中盖姆斯木霉的生长速度较快,5d即可长满9cm的平板,其余3种菌株长满板的时间分别为6、7、8d,并且盖姆斯木霉对黄瘤孢菌和尖孢镰刀菌菌丝生长均有拮抗作用,黄瘤孢菌和尖孢镰刀菌两者之间也具有拮抗作用。由于实验采用人工合成培养基的局限性,故本研究所分离的菌株不能完全诠释野生牛肝菌内生真菌的群系,其中盖姆斯木霉菌株表现出的拮抗作用,表明其具有一定的生防应用潜力,可为牛肝菌等大型真菌生长过程中会出现的菇体腐烂和根腐病,提供一定的生防利用价值。内生真菌的次级代谢产物丰富,进一步研究其内生真菌能够产生结构新颖、活性广泛的次级代谢产物,对新型药用资源开发具有重要的意义,而牛肝菌内生真菌代谢产物与其是否相同或相近还有待研究。本文也为之后野生牛肝菌人工驯化过程中,研究其内部环境与内生真菌的关系提供参考。

声明:本文所用图片、文字来源《食品工业科技》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系

相关链接:黄瘤孢菌,尖孢镰刀菌,镰刀菌

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯 关注我们

关注我们